1. 導入

天体写真を撮っていると、星雲の淡い構造をもっと強調したい、そう感じることはありませんか?

特に、散光星雲や超新星残骸のようなHα(Hアルファ)成分を多く含む対象では、RGB画像だけではどうしてもその繊細なディテールが埋もれてしまうこともあります。

そこで活躍するのが「ナローバンド合成」という手法。中でも、Hα画像をRGB画像に重ねることで、構造を際立たせつつも自然な色味を損なわない――そんな処理を実現するのが、PixInsightのスクリプト「CombineHaWithRGB」です。

このスクリプトは、Hα画像を赤チャンネルに加えるだけでなく、わずかに青チャンネルにも成分を加えることで、Hβのような雰囲気も再現。星雲の存在感を一層引き立てる仕上がりにしてくれます。

この記事では、そんな「CombineHaWithRGB」の使い方から各パラメータの意味、そして私自身が実際に使ってみた感想までを丁寧にご紹介していきます。

PixInsightを使っているけれど、「Hα合成って難しそう…」と感じている方にも安心して試していただける内容です。

星雲の持つ深い魅力を、ぜひこのスクリプトで引き出してみませんか?

2. CombineHaWithRGBとは?

PixInsightには、画像処理を効率的かつ柔軟に行うためのスクリプトやプロセスが豊富に用意されています。その中でも「CombineHaWithRGB」は、Hα(ナローバンド)画像をRGB画像に合成することを目的に開発された非常に実用的なスクリプトです。

このスクリプトは、Hα画像のディテールを赤チャンネルに統合するだけでなく、ごくわずかに青チャンネルにもHαを加えることで、視覚的に自然な「Hβのような青味」を再現することができるのが最大の特徴です。

これはつまり、星雲を強調しつつ、RGB画像が持つ自然な色の雰囲気を崩さないという、絶妙なバランスを狙った処理ということになります。

開発者のJuergen Terpe氏は、多くのPixInsightユーザーと同じように、Hα画像の取り扱いに悩んでいた一人。

一般的なRGB合成では星雲の微細構造が埋もれてしまいがちですが、このスクリプトを使えば、淡いHαのフィラメント構造や輝線の濃淡がしっかりと浮かび上がり、作品の完成度をぐっと高めることができます。

このスクリプトを利用するには以下のアドレスをリポジトリを登録してインストールする必要があります。

https://www.ideviceapps.de/PixInsight/Utilities/

インストール方法は、↓を参考にしてください。

https://tarkungh.net/勾配補正/ の「2 PixInsightで使用するためのリポジトリ設定」

しかも、リニア(ストレッチ前)の画像に特化した設計になっており、自動的に適切なストレッチをプレビューに反映するなど、初心者にも扱いやすい親切な作りになっています。

もちろん、高度なカスタマイズも可能で、「Amount(Hαの強さ)」「Beta(青チャンネルへの加算量)」「Background(影領域の調整)」「Sigma(ノイズ除去のぼかし)」など、細かく調整できるスライダーも備わっています。

このため、作品の狙いや対象ごとの個性に合わせて微調整ができるのも大きな魅力です。

次の章では、実際にこのスクリプトを使うための準備や、各パラメータの意味について詳しく見ていきましょう。

3. 利用前の準備

「CombineHaWithRGB」はとても強力なスクリプトですが、その性能を最大限に引き出すためには、いくつかの前処理を丁寧に行うことが重要です。ここでは、RGB画像とHα画像の合成に入る前に行っておきたい基本的な準備を順を追って解説します。

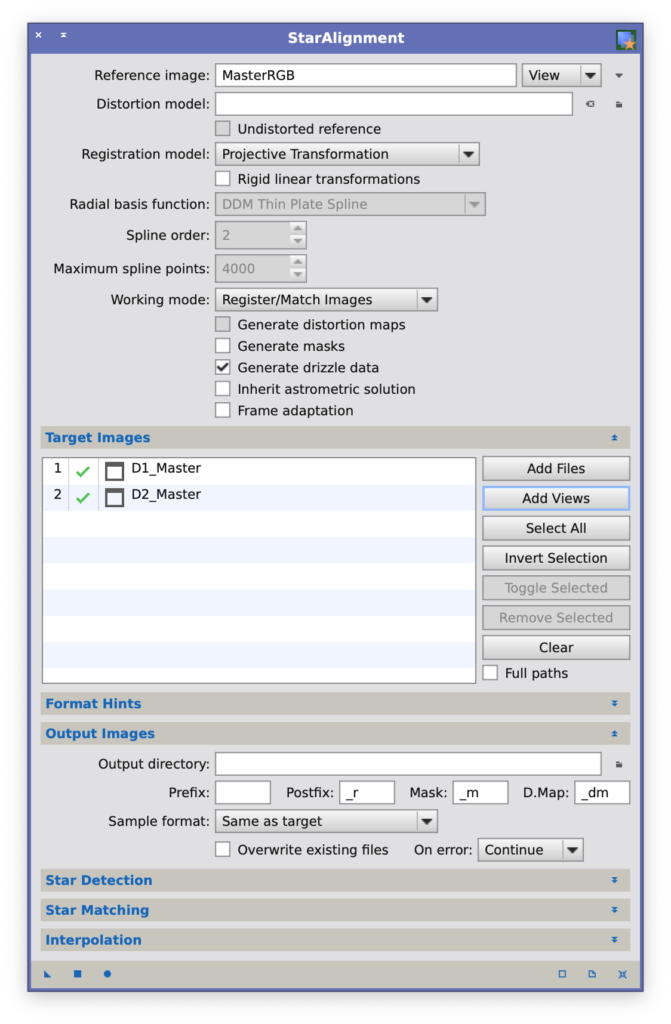

✅ Step 1:StarAlignment(画像の位置合わせ)

Hα画像とRGB画像は、それぞれ別の撮影や露出時間で得られているため、ピクセル単位でのズレがあることがほとんどです。

このままでは合成してもうまく重なりませんので、最初に「StarAlignment(スターアライメント)」を使って、Hα画像をRGB画像にぴったり合わせる処理を行います。

- RGB画像を基準画像(Reference)として選択

- Hα画像をターゲット画像として読み込み

- 精度を高めるために、「Distortion Correction」や「Generate Drizzle Data」などのオプションは基本的にオフでOK

- 処理後、出力された整列済みHα画像(通常

_registeredが付いたファイル名)を使用

これで、HαとRGBが同一ピクセル位置で整列された状態になります。

✅ Step 2:DynamicCrop(不要な縁のトリミング)

StarAlignmentの結果、画像の縁に黒い部分(データのない領域)ができることがあります。

これは処理上の自然な副産物ですが、そのままにしておくと合成時にアーティファクトが出たり、作品全体の印象が悪くなったりします。

このため、DynamicCrop(ダイナミッククロップ)でRGB画像とHα画像の両方から共通の有効領域を切り出しておくことが重要です。

- RGB画像を開き、DynamicCropを起動

- 有効な領域を目視で確認し、黒縁を含まないように範囲を設定

- 同じDynamicCropインスタンスをHα画像にも適用(「Reuse」または「Drag&Drop」)

- 必要に応じて保存しておくと後の比較に便利

これで、HαもRGBもサイズ・位置ともに完全に一致した画像ペアが得られます。

✅ Step 3:RGB画像の基本前処理

RGB画像は、**色調整が済んだリニア画像(ストレッチ前)**であることが理想です。以下のようなPixInsight定番処理を終えておきましょう。

- 勾配補正:背景ムラの補正

- SpectoroPhotometricColorCalibration(SPCC):自然な色合いへ補正

- 「StarXTerminator」や「StarNet2」で星雲と星を分離:後のストレッチがやりやすくなる

- ※ここではHistogramTransformationなどのストレッチ処理は行わず、リニア状態を維持

これにより、CombineHaWithRGBスクリプトでの自動ストレッチ表示が正しく動作します。

✅ Step 4:Hα画像の準備

Hα画像は、ナローバンドフィルターによって得られる単色の輝線画像で、星雲のガスやフィラメント構造をはっきりと捉えることができます。しかしながら、恒星の成分も強く写り込んでいるため、そのままRGB画像に合成すると以下のような問題が起こりやすくなります:

- 星が赤く膨張して見える

- 星の色味が不自然になる

- 星雲の淡い構造が星の光に埋もれる

そこでおすすめなのが、Hα画像から星を除去して「星なし(Starless)画像」を作ることです。これにより、星雲のディテールだけを強調して合成でき、より自然でシャープな仕上がりが期待できます。

🔧 使用ツール:StarXTerminator または StarNet2

現在のPixInsightでは、「StarXTerminator」や「StarNet2」といった高精度なAIベースの星除去ツールが主流です。どちらもHα画像から恒星成分をスムーズに取り除くことができます。

■ StarXTerminator の特徴

- 有料アドオンだが、精度が非常に高く、星雲の構造を壊しにくい

- ノイズの多い画像にも比較的強い

- RGBにもモノクロ(ナローバンド)にも対応

■ StarNet2 の特徴

- 無料で使用可能(PixInsight 1.8.9以降に統合)

- 星雲に対する処理がやや荒くなることもあるが、手軽に使える

- 星マスクの出力も可能(併用に便利)

🧪 処理手順の例(StarXTerminatorの場合):

- Hα画像を開く

- StarXTerminator を起動

- オプションで「Generate Star Image」にチェックを入れると、星だけの画像も保存できる(あとでマスクとして使うのに便利)

- 実行後、星なしのHα画像(Starless)が生成される

この「Starless Hα」を、CombineHaWithRGBに入力するHα画像として使用します。成可能ですが、その場合は後述する「マスク」を併用するのがおすすめです。

✅ Step 5:マスクの用意(任意)

「CombineHaWithRGB」では、任意で画像の一部を保護するマスクを使用できます。特に「StarMask(星マスク)」は便利です。

- 星にHαが加わることで色ずれや肥大化を防止

- 星雲だけにHαを乗せたいときに有効

PixInsightでStarMaskを作成すると、通常は白い星+黒背景になります。

そのため、スクリプト内の**「Invert Mask」オプションをオンにして**、星部分だけが保護されるように設定しましょう。

マスクがない場合でもスクリプトは問題なく動作しますが、星なし画像との併用やノイズの少ない対象では特に便利です。

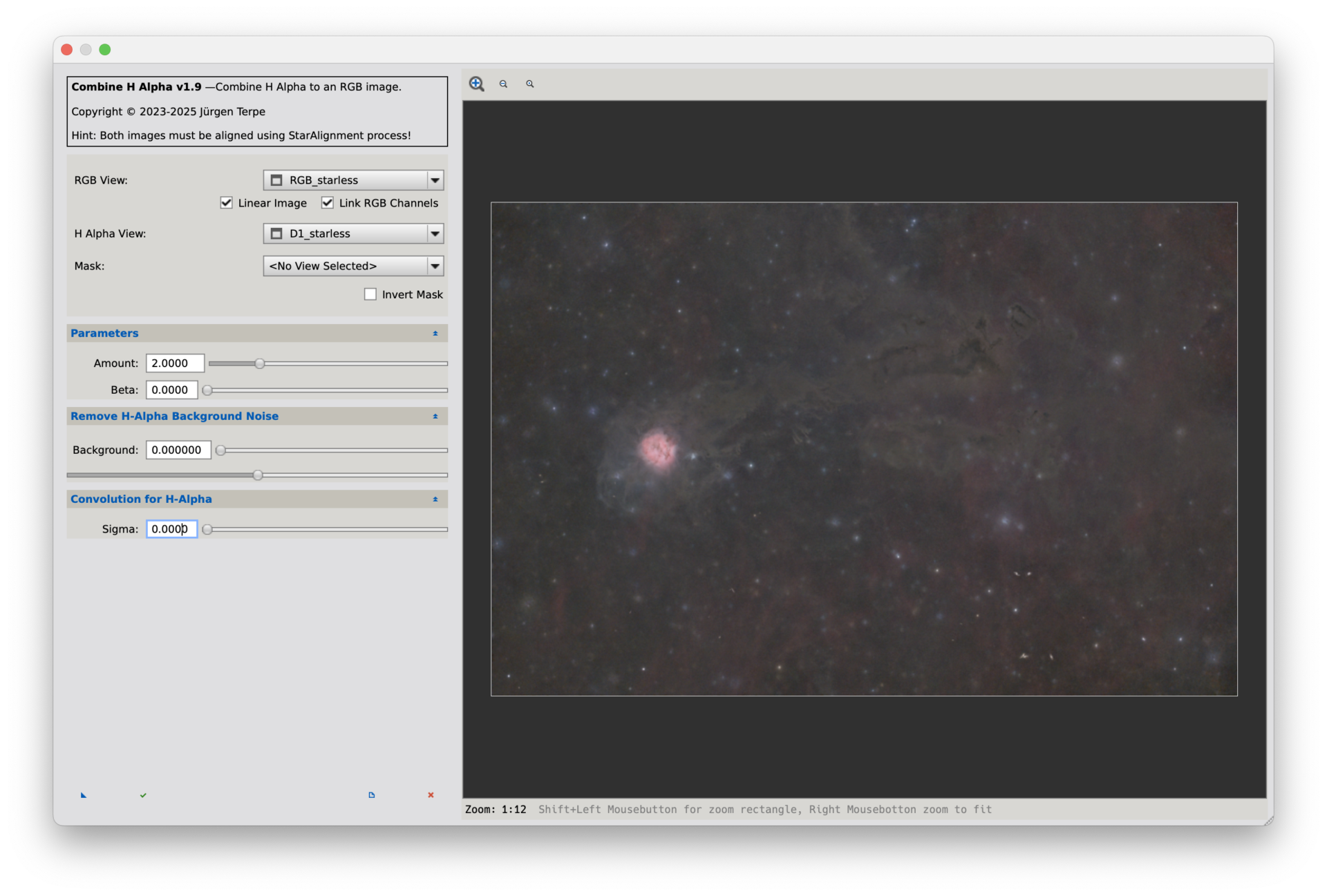

4. 各パラメータの解説とおすすめ設定

CombineHaWithRGB では、HαをRGB画像に自然に合成するために、いくつかのパラメータが用意されています。ここではそれぞれの意味をわかりやすく解説し、実際の使用でのおすすめ設定を加えてご紹介します。

🔷 RGB View

RGB画像を選択します。

この画像は、カラーバランス(ColorCalibration)済みで、ストレッチ前のリニア画像であることが推奨されます。

🔺おすすめ: PixInsightでカラーキャリブレーションを行ったリニアRGB画像を選択してください。

🔷 Linear Image

選択されたRGB画像がリニアかどうかを自動判別します(中央値を使用)。

通常はそのままで問題ありませんが、すでにストレッチ済みの画像を使う場合は、チェックを外して非リニアとして扱うことも可能です。

🔺おすすめ: リニア画像を使う場合はチェックを入れたまま。ストレッチ済みの画像なら、チェックを外してください。

🔷 Link RGB Channels

RGB画像のストレッチ時に3色をリンクするかどうかを設定します。

通常はカラーバランスが取れているためリンクされたままでOKですが、特殊な処理をしたい場合に解除することも可能です。

🔺おすすめ: 基本は「有効(チェックあり)」のままでOK。カラーキャリブレーションされていない画像では無効(チェックを外す)も有効です。

🔷 H Alpha View

合成に使うHα画像を選択します。

この画像は、星を除去した「Starless Hα」が推奨されます(StarXTerminatorやStarNet2で作成)。

🔺おすすめ: Starless処理済みのHα画像を選びましょう。ノイズ除去も事前に済ませておくとより効果的です。

🔷 Mask

任意のマスク画像(例:StarMask)を選択できます。

星へのHα合成を抑えるために使用。マスクなしでもスクリプトは動作します。

🔺おすすめ: 星あり画像を使う場合はStarMaskの使用が効果的。Starless画像を使う場合はマスク不要でもOKです。

🔷 Invert Mask

白い星+黒背景のマスク(PixInsightの通常のStarMask形式)を反転して使用します。

星部分を保護したいときに有効です。

🔺おすすめ: StarMaskを使う場合は「有効(チェックあり)」にするのを忘れずに!

🔷 Amount

Hαの赤チャンネルへの加算量を設定します。

値を大きくするとHαの強調が強くなります。

🔺おすすめ: 1.5〜2.0 が自然な仕上がりに。構造を強調したい場合は 2.2〜2.5 に。過剰になると赤カブリが出やすくなります。

🔷 Beta

Hαの一部を青チャンネルにも加算し、Hβを擬似的に再現します。

赤すぎる仕上がりを避けるのに有効です。

🔺おすすめ: 0.1〜0.3 程度がバランス良好。高くしすぎると青みが強調されすぎて不自然になるため注意。

🔷 Background

画像の中央値に小さな係数をかけてHαのシャドウを抑えます(CurvesTransformationで適用)。

ノイズ軽減とHα保持のバランス調整が求められます。

🔺おすすめ: 最初はデフォルト値で、必要に応じてスライダーで微調整。赤いノイズが出るようなら少しずつ値を増やして、ノイズが消えるギリギリを狙いましょう。

🔷 Sigma

Hα画像に対してガウシアンぼかしを適用し、ノイズを軽減します。

値を大きくしすぎると淡い構造が失われるため注意。

🔺おすすめ: 1.0〜2.0 が一般的な範囲。星雲が非常に淡い場合は 1.5 以内に抑えるのが無難。可能であれば事前にノイズ除去(TGVDenoiseなど)を行っておくのがベストです。

💡まとめ

各パラメータは、対象の星雲の明るさやHαの強度、画像のノイズ量によって最適値が変わります。

まずはデフォルト設定+少しだけAmountやBetaを調整する程度から始め、プレビューを確認しながら徐々に追い込んでいくのが成功のコツです。

また、「赤カブリ」や「ノイズ増加」が気になる場合は、BackgroundとSigmaで微調整することで、より自然な仕上がりが得られます。

5. マスクの活用(星マスクや星なし画像)

- マスクがあると安心だが、無くても使える

- 星あり画像で使う場合はInvert Maskに注意!

6. 使ってみた感想と注意点

- Hαのディテールが自然に強調される

- AmountとBackgroundの調整は少しコツがいるが、効果は絶大

- 星雲中心の作品に特におすすめ!

7. まとめ

「CombineHaWithRGB」は、PixInsightユーザーにとって非常に有用なスクリプトであり、Hα画像を自然にRGB画像へ融合させるための強力なツールです。特に、星雲の淡い構造や細かいフィラメントを美しく引き出したいときに、その効果は絶大です。

使い方自体はシンプルで、基本的にはHα画像とRGB画像を準備してスクリプトに読み込むだけ。ただし、画像がリニア状態であることや、星を除去した「Starless Hα」を使用するなど、事前のひと手間が仕上がりを大きく左右します。

各パラメータの設定は、対象の明るさや画像のノイズレベルに応じて調整が必要ですが、最初はデフォルト値をベースにして、Amount(Hαの加算量)やBeta(青チャンネルへの加算)を少しずつ変えてみるのがおすすめです。プレビューを見ながら微調整していくことで、自分の作品に最適なバランスを見つけられるはずです。

特に、合成後に赤カブリやノイズが気になる場合は、BackgroundやSigmaのスライダーを使って丁寧に整えることで、より自然で高品位な仕上がりが得られます。

「赤を強調したいけれど、不自然にはしたくない」

そんな絶妙なバランスを狙う天体写真家にとって、このスクリプトはまさに理想的な選択肢といえるでしょう。少しずつ慣れながら、ぜひご自身の画像でその効果を体感してみてください。

コメント